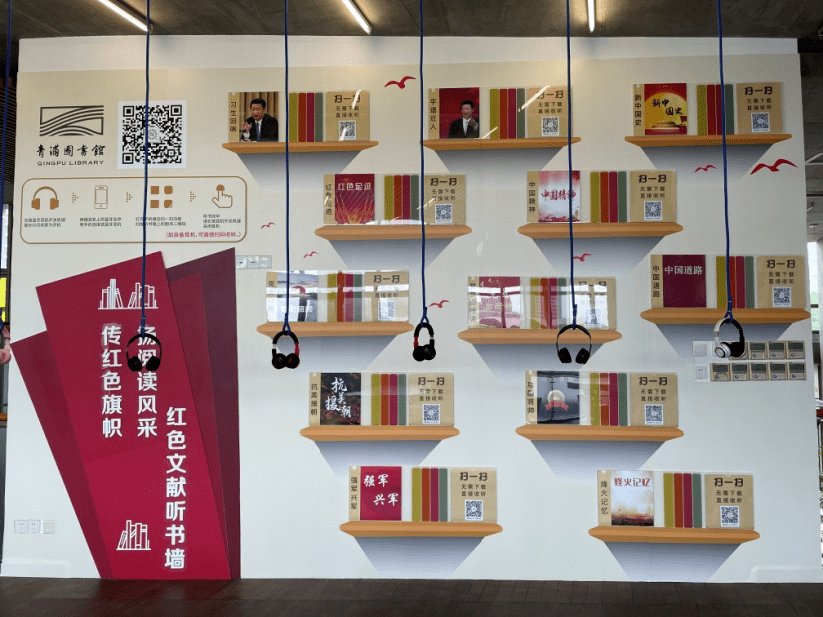

一面墙,若干个二维码,无需成排书柜,不必堆积书籍,只需手机轻轻一扫,党史知识便如清泉般流入耳中。这一创新性的"有声图书墙"正在重新定义党员学习的方式,它不仅打破了传统阅读的时空限制,更通过技术赋能实现了红色文化的创造性转化与创新性发展。当老党员边散步边收听党史故事,当行动不便的党员足不出户就能"听"到最新学习内容,我们看到的是一个更加包容、更具活力的学习型政党正在技术赋能下焕发新生。

传统党员教育往往受制于固定的时间地点和统一的形式,而"有声图书墙"的出现彻底重构了这一模式。它消解了实体图书馆的空间限制,让学习可以发生在晨练的公园里、通勤的地铁上、睡前的床头边。这种碎片化学习方式与现代人的生活节奏完美契合,使理论学习不再是必须正襟危坐才能完成的"任务",而是融入日常生活的自然习惯。技术在这里不是目的,而是服务于人的工具,它尊重不同党员的学习习惯和生活方式,让严肃的政治学习拥有了人性的温度。当一位老党员赞叹"能边散步边收听,这种学习方式太方便了"时,我们听到的不仅是对一项服务的肯定,更是对党组织尊重个体差异、创新工作方法的认可。

"有声图书墙"的特别之处还在于它关注到了那些常被忽视的群体——老弱病残等行动不便的党员。通过志愿者"送学上门",将有声图书二维码送到他们手中,技术在这里展现了它最温暖的一面。这种"一个都不能少"的坚持,体现了共产党人的初心与使命。在数字时代,老年人常常面临被边缘化的风险,而"有声图书墙"通过极简的设计——只需扫码即可收听,大大降低了技术使用门槛。当视觉受限的老党员通过"听书"方式获取知识,当行动不便的党员与其他人同步学习,技术真正成为了消除不平等、促进包容的工具。这种人文关怀不仅增强了党组织的凝聚力,更让每位党员感受到被尊重、被重视的温暖。

从"眼睛阅读"到"耳朵阅读"的转变,看似只是感官通道的变化,实则是学习范式的革新。听觉作为一种被动接收的信息渠道,往往能创造更深层次的沉浸式体验。当党史故事通过声音娓娓道来,那些革命年代的烽火岁月、英雄人物的感人事迹变得更加生动可感。这种情感上的共鸣是纯粹文字阅读难以企及的。"有声图书墙"通过声音的情感传递功能,让红色历史不再是教科书上抽象的知识点,而成为能够打动心灵、引发思考的鲜活记忆。社区组织党员志愿者现场引导有序阅读,又为这一数字化学习方式增添了人际互动的温度,形成了"馆外+馆内""线上+线下"的立体学习网络,使党员教育既有科技的便捷又有人文的温暖。

"有声图书墙"的成功实践为我们展现了一幅技术赋能红色文化传播的生动图景。它启示我们,党建工作的创新不在于技术的复杂程度,而在于如何让技术真正服务于党员需求,创造更加人性化的学习体验。当党的先进理论与现代传播技术相遇,当严肃的政治学习与便捷的生活场景融合,党员教育的吸引力与有效性自然得到提升。这种创新不是对传统的否定,而是在尊重传统基础上的发展,它让红色基因在新时代以更加灵活多样的形式得以传承。

从延安时期的窑洞学习到今天的"有声图书墙",党员教育的形式在不断演变,但内核始终未变——让党的理论入脑入心,指导实践。技术终将迭代更新,但以人为本、创新服务的理念永不过时。当我们以开放包容的心态拥抱技术变革,红色文化的传播必将焕发出更加持久旺盛的生命力。